ペットに寄生するダニは主に5種類います。

◎マダニの特徴

・体長:<吸血前>3~8㎜、<吸血後>10~20㎜

・体色:赤褐色

・主な生息場所:屋外の草むら、畑、森の中等の植物に付いており、通りすがる動物に乗り移って寄生

・感染症の媒介:あり(SFTS、バベシア症、ライム病等)

・活発になる時期:春~秋

・寄生時の症状:皮膚の痒み、皮膚の痛み、マダニが持つウイルスや細菌による感染症

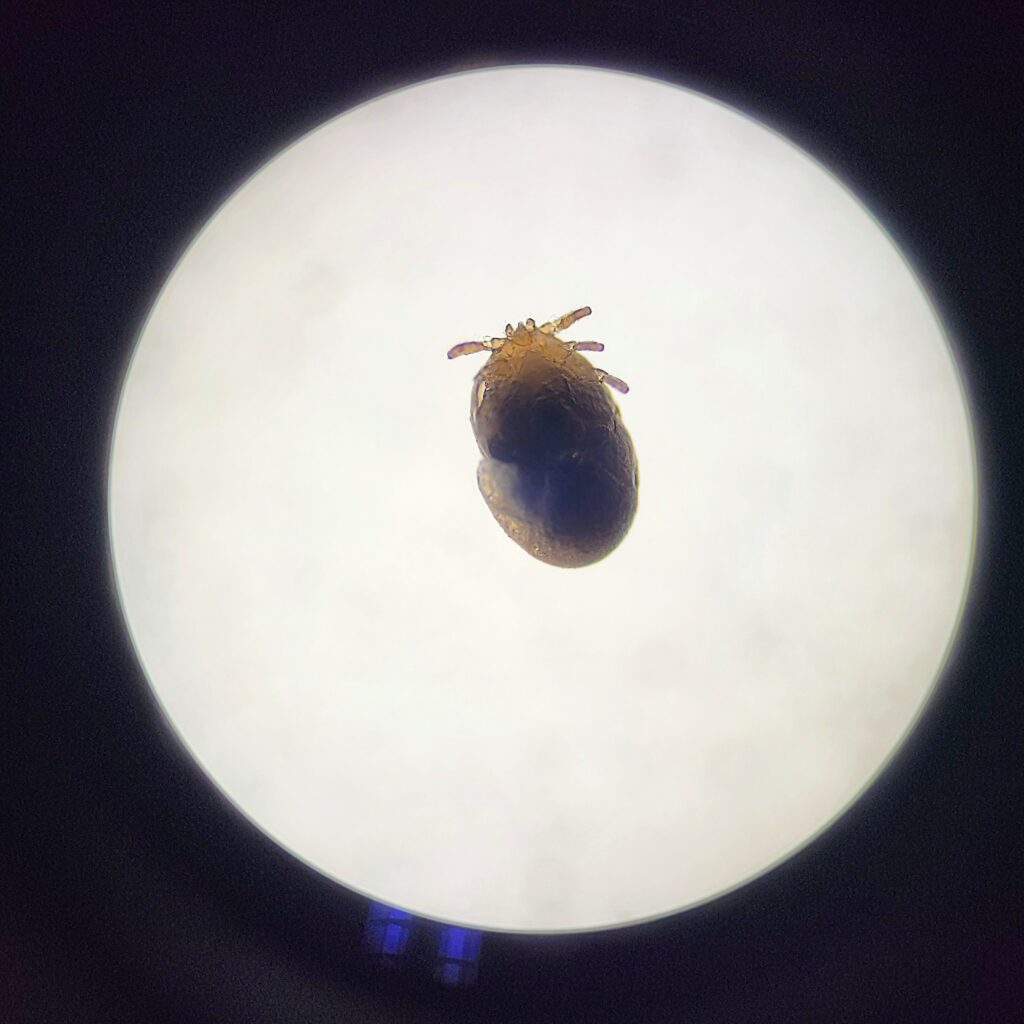

↓吸血前のマダニ(顕微鏡)

↓左:吸血前、右:吸血後

◎イヌセンコウヒゼンダニ(疥癬ダニ)の特徴

・体長:0.2~0.4㎜(肉眼では見えない)

・体色:半透明の褐色

・主な生息場所:動物の皮膚下や毛包に生息

・感染症の媒介:あり

・活発になる時期:春~秋

・寄生時の症状:生活に支障をきたす程の激しい皮膚の痒み、発疹、脱毛、フケ、搔き壊しによる出血や排膿、傷口から細菌が侵入する事による二次感染(発熱、下痢、嘔吐を引き起こす可能性あり)

◎イエダニの特徴

・体長:0.5~1.0㎜

・体色:淡灰色

・主な生息場所:畳、カーペット、床の割れ目等の暗所、布団、コタツ等の動物が長居する布製品

・感染症の媒介:あり

・活発になる時期:春~秋

・寄生時の症状:イエダニの糞尿や死骸に触れる事で主に動物の耳、顔、脇の下、腹、内股等にアレルギー症状が出る事がある

※イエダニによるアレルギー症状はヒトも発症する可能性あり

◎ツメダニの特徴

・体長:0.4~0.8㎜(白いフケの様なツメダニが皮膚上を歩いている様子が肉眼でも見える)

・体色:淡黄橙色

・主な生息場所:畳、カーペット、布団、コタツ等の動物が長居する布製品、家具の裏面等

・感染症の媒介:なし

・活発になる時期:春~秋

・寄生時の症状:刺された翌日以降に強い痒み、赤く腫れる ※ツメダニが直接媒介する病気はありませんが、掻き傷に菌が入り込み二次感染を引き起こす可能性があります。

◎ニキビダニの特徴

・体長:0.3~0.4㎜(肉眼では見えない)

・体色:ほぼ透明

・主な生息場所:被毛の毛穴の奥深く

・感染症の媒介:なし

・活発になる時期:春~秋

・寄生時の症状:脱毛、発赤、発疹、フケ

※ニキビダニが直接媒介する病気はありませんが、掻き傷に菌が入り込み二次感染を引き起こす可能性があります。

<ダニ(例:マダニ)のライフサイクル>

①地面や床にあったマダニの卵から幼虫(既に成虫と同じ形)が孵化し、動物の体表に寄生

②寄生してから2~5日間吸血をし、地面や床に落下して脱皮

③再度動物の体表に寄生し、3~7日間吸血した後にまた落下して2回目の脱皮

④2回目の脱皮が終わると各器官が発達し、寄生対象動物の体温や二酸化炭素を辿って寄生する

⑤④から数日~約2ヶ月かけて充分に吸血して大きく膨らんだ雌のマダニは地面や床に落下して産卵(多くて3000~4000個)

⑥産卵が終わった雌のマダニはその生涯を終える

⑦地面や床に産み落とされてから1週間~2か月程度で孵化

①~⑦を繰り返す

●ダニ(特に危険なマダニ)が媒介する病気

・SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

SFTSウイルスはマダニの吸血によってヒトを含むほとんどの哺乳動物に感染し、命に関わる程の症状が出てしまう感染症です。

マダニを介して発症動物からヒトへ・ヒトから動物へ感染する事例が報告されています。

SFTSウイルスを保持しているマダニは全国的に分布している為、発生報告の無い地域でも注意が必要になります。

【犬の症状】

・発熱

・元気消失

・食欲不振

・下痢

・嘔吐

・呼吸が早くなる

・皮下出血、粘膜出血

・黄疸

・リンパ節の腫れ

・神経症状(ふらつき、ケイレン等)

【猫の症状】

・発熱

・元気消失

・食欲不振

・下痢

・嘔吐

・呼吸困難

・出血傾向(歯茎、消化管、皮下等から出血)

・黄疸

・流延(よだれが多い)

・神経症状(ふらつき、ケイレン等)

・眼瞼結膜の出血

※死亡率が非常に高い

【ヒトの症状】

・発熱(38.0℃以上)

・強い倦怠感

・食欲不振

・下痢

・嘔吐

・腹痛

・出血傾向(歯茎出血、血尿等)

・黄疸

・皮下出血、紫斑

・神経症状(意識障害、ケイレン等)

・筋肉痛

・頭痛

リンパ節腫脹

・バベシア症

バベシア症は、バベシア属原虫という寄生虫が赤血球に寄生して引き起こされる病気です。

マダニによって媒介し、日本でも報告されています。

【犬の症状】

・発熱

・元気消失

・食欲不振

・貧血(粘膜蒼白)

・黄疸

・血色素尿

・脾臓、肝臓の腫れ

・呼吸が荒い

・神経症状(ふらつき、ケイレン等)

【猫の症状】

●ほとんどの場合無症状~軽症

●重症の場合

・元気消失

・食欲不振

・貧血

・黄疸

・稀に死亡例あり

【ヒトの症状】

●初期

・発熱(インフルエンザの様)

・倦怠感

・筋肉痛、関節痛

・頭痛

・発汗

●重症

・重度の貧血

・呼吸困難

・黄疸

・腎不全、肝不全

・致死的になる場合もある

・ライム病

ライム病は“スピロヘータ”という細菌によって引き起こされる感染症で、マダニを介して感染します。

【犬の症状】

・発熱

・元気消失

・食欲不振

・関節炎、跛行

・リンパ節腫脹

・腎炎(ライム腎症)➝タンパク尿、浮腫、嘔吐、体重減少、重症時には致命的な場合もある

【猫の症状】

●感染や発症が非常に稀で、自然感染による発症例は極めて少ない

●感染しても症状を出しにくい可能性が高い

●推定される症状

・元気消失

・食欲不振

・発熱

・関節痛

【ヒトの症状】

●初期症状

・遊走性紅斑(口周辺に多い)

・発熱

・倦怠感

・筋肉痛、関節痛

・頭痛

●中期症状

・顔面神経麻痺

・不整脈

・多関節炎(主に膝)

●晩期症状

・慢性的な関節炎

・末梢神経障害

・記憶障害

・集中力の低下

●マダニが寄生しているかどうかの見分け方

●マダニが付きやすい場所をチェック

・目や耳の周り

・首の周り

・足の付け根、脇の下

・お腹、内股

・尻尾の付け根

・指の間

etc…

●マダニを見つけるコツ

・毛をかき分けて皮膚を観察

・首の周り

・足の付け根、脇の下

・お腹、内股

・尻尾の付け根

・指の間

etc…

●治療と対策

寄生したマダニを駆除する場合、皮膚に噛みついている口器(頭部)がちぎれないよう慎重に行う必要があります。

頭部がちぎれて皮膚に残った状態を放置すると細菌感染や炎症に繋がる為、無理に引っ張らずにかかりつけ医を受診してください。

寄生後に駆除剤を投与する事でも対処できますが、噛みついている時間が長い程感染症を発症するリスクも高くなる為、日頃から予防しておく事をお勧めします。